第6回・第7回・第8回・第9回 お茶大 海のジュニアティーチャー養成講座

お茶の水女子大学サイエンス&エデュケーション研究所は、「第6回~第9回 お茶大海のジュニアティーチャー養成講座」と題し、海洋教育の担い手を育てる海洋イベントを開催。海藻の体のつくりやそのはたらきについて学び、海の環境の変化なども考えました。

2025.02.20

お茶の水女子大学サイエンス&エデュケーション研究所は、2025年2月11日(祝・火)に「第6回~第9回 お茶大海のジュニアティーチャー養成講座」と題し、海洋教育の担い手を育てる海洋イベントを開催しました。このイベントは、次世代へ海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

海と日本PROJECT「第6回~第9回 お茶大 海のジュニアティーチャー養成講座」

日程

2025年2月11日(祝・火)

開催場所

お茶の水女子大学 国際交流留学生プラザ

参加人数

第6回:21名 第7回:15名 第8回:22名 第9回:18名 ジュニアティーチャー:16名

協力団体

株式会社 なとり

はじめに

株式会社なとり(以下、なとり)の協力を得て、第6回は小学4年生以上、第7~9回は小学生以上を対象に「海藻」をテーマとした海洋教育イベントを実施しました。全4回を通して、植物と海藻の体のつくりやはたらきについて知り、色とりどりの海藻を使い、一人一人海藻おしばを作りました。第6回ではさらに、陸上植物と海藻に含まれる光合成色素を調べる実験を行い、共通点や相違点について学び、海藻の光合成について理解を深めました。第6回に参加し認定されたジュニアティーチャーは、第7~9回の参加者に海藻や実験について紹介し、参加者はジュニアティーチャーと関わりながら、楽しく受講しました。今回は特別に嶌田智教授も加わり、参加者のサポートをしました。さらに近年の昆布の不漁により、昆布商品の生産が減っていることなどを、なとりから聞き、海の環境の変化と私たちの食との関わりについても考えることができました。

植物と海藻の体のつくりとはたらき

植物と比べながら、海藻の体のつくりやそのはたらきについて学びました。そして今日使う海藻(アナアオサ、ウスバアオノリ、ツヤナシシオグサ、ヒジキセイヨウハバノリ、イシゲ、ヒラムカデ、ヤレウスバノリ、ツノマタ、コトジツノマタ、ハリガネ)をじっくり観察しました。第7~9回では、ジュニアティーチャーたちが参加者の近くで、これらの海藻を紹介しました。年齢の近い小中学生から教えてもらうことで、参加者はより楽しく学ぶことができました。

海藻おしば作り

続いて、海藻により親しみを持てるよう、カラフルな海藻を使っておしば作りを行いました。さまざまな海藻と触れ合いながら、一人ひとり、個性豊かな作品を作りました。第7回~第9回では、ジュニアティーチャーが参加者に海藻の種類を紹介したり、海藻おしば作りのコツをアドバイスするなど、参加者と関わりながら、楽しく作品づくりを行うことができました。

第6回では陸上植物と海藻から光合成色素を調べ、第7~9回で参加者に紹介しました。

海藻は海の中にありますが、植物も海藻も太陽の光エネルギーを利用し、二酸化炭素と水から酸素と有機物(でんぷんなどの炭水化物)を作り出す「光合成」をしています。光合成には光合成色素が関わっており、陸上植物(ツバキ)、緑藻(アナアオサ)、褐藻(セイヨウハバノリ)、紅藻(ハリガネ)の4種の光合成色素を薄層クロマトグラフィー(TLC)という方法で調べました。実験を行うのは第6回のみでしたが、第7~9回ではこの実験の方法や結果、わかったことをジュニアティーチャーが皆さんにご紹介しました。

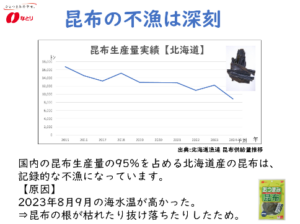

海藻の栄養や私たちが食べるまでのお話

続いて株式会社なとりより、私たちがふだん食べる海藻の栄養や、海からどのように海藻が採られ、食べられるようになるのかをご紹介しました。海藻に含まれる栄養素には、食物繊維や鉄、カルシウム、ヨウ素などが含まれています。干したり煮たり塩漬けされた後、工場で加工・包装されてお店に並びます。一方、近年の昆布の不漁により昆布商品の生産が減っていることもわかり、海の環境の変化と私たちの食との関わりについても考えることができました。

終わりに

今日は第6回に参加した受講生が、第7~9回ではジュニアティーチャーとしてたくさん活躍しました。自分が学んだことを他の人に伝える経験は、彼らの学びをさらに深める機会となりました。全参加者の皆さまには、なとりから茎わかめやチーズ鱈などをお土産にいただきました。また自分の作品も思い出に残るお土産となりました。今回の海洋イベントをきっかけに、海洋教育の担い手として活躍を期待しています。

参加者の声

<第6回>

・実験が面白かった(11才)

・今日みたいな楽しい実験をもっとふやしてほしい(13才)

・はじめてやった実験をもう一度家でやってみたいです。(10才)

・学校ではあまり学ばないことを学べて面白かった(11才)

・色が三だんかいになったのがおどろいた(10才)

・陸と海は違うもの、と考えてしまいがちですが、今回の実験でそのようながいねんがなくなりました。結果もわかりやすく出たのでうれしかったです。(12才)

・緑藻や紅藻やツバキやかっそうなどの成分がとれてよかった(10才)

・わからないことがあると、近くの先生がすぐ教えてくれた。ふだんやらないこともしれて、おもしろかったです(10才)

・海藻には植物にはない色素があったり、ちんでんしたものの中にはいっているということが分かった(10才)

・植物の根やくきと海藻の根とくきのやくわりがちがうのがすごいと思った(10才)

・LEARNED STH NEW&FUN! The CERT is EXTREMELY BEAUTIFULLY DESIGNED GREAT JOB! VERY WELL PREPARED&organized, a lot hard work behind. Thank you! (ADULT)

<第7~9回>

・みのまわりにとてもかいそうがあることを知りました。またさんかしたいです。ありがとう。(9才)

・家にかえったら作ったしおりで本をよみたい。かぞくに「こんなことがあったよ」といいたい。(8才)

・家に帰ったら今日来ていなかったお母さんに教えたいです。(8才)

・今日たいけんしていろいろな海そうを知れておもしろかったです。またいろいろな海そうをしりたい(9才)

・ツヤナシシオグサがわたあめみたいで楽しかった(8才)

・かいそうはかいそうでもつるつるした物、かたかったもの、やわらかい海藻があってそれでおし葉をつくれてたのしかった(9才)

・かいそうの体のつくりが面白かった(10才)

・ジュニアティーチャーがわかりやすく説明してくれたから楽しかった(10才)

・昆布が不漁になっていることを知ることができ、日本の現状を知ることができて良かったです。水族館以外海の生物に触れ合うことができて面白かったのでまた参加してみたいです。(13才)

・かいそうがへってきていてだんだんとれなくなっていることがわかってよかった(8才)

・海藻にあまり興味が無かったけれど、今回の講座を通して面白さについて気づけた。「紅藻」はあまりみたことが無かったけれど、そんなのがあるんだと新たに知ることができて良かったです。(12才)

・かいそうのしゅるいが1500あることにおどろいた。次はごぜんのかいにもさんかしたい(9才)

・海には、ごみもんだいだけでなくおんどももんだいだとしってよかったです。(8才)

・今日のイベントで自分もけんきゅうしたいなぁとおもいました。(8才)

・座学だけでなく、しおり作りもあるので、親子ともにあっという間の楽しい時間を過ごすことができました。海藻の種類を、実際に触れながら知ることができた点がよかったです。(36才)

・海藻が食べられなくなる日が来ることがあるかもしれないので自分にできることがないかを考える(12才)

<保護者>

・身近な食べ物である海藻について、詳しく知ることが出来、さらにラミネートという記念になる作品を手作り出来たので、興味をさらに深めることが出来たと思います。今後自宅でも海藻に関係した話に深堀りして、色々話したり体験させたいと思います。参加させていただき、誠に有り難うございました。

・まず海藻に興味がありました。知らない海藻がたくさんあり、私も驚きました。次に、ジュニアティーチャーは、前回も参加しましたが、本人が本当に大好きです。学校では、なかなか興味のあること、好きなことを周りの友達に話す機会がなかったり、相手が興味なくて聞いてもらえなかったりすることがあるようです。ですが、この場ではジュニアティーチャーとして話せるため、とても楽しいようです。

・海藻の種類やからだのつくりだけでなく、何故今わかめが取れなくなっているのかなど環境問題などにも繋がる話もあり学びの範囲が広く刺激の多いように感じた。ジュニアティーチャーの発表もしっかりとしていて、関心しました。

・子供達がジュニアティーチャーとして、教えてくれたり、たくさんの知識を教えてくれることがおそわる子供達に刺激になっているとおもった。また、普段何気なく食べている海藻のことを奥深くしるきっかけになれた

・海藻の色素についてのクロマトグラフィによる分析は、かなり高度なもので驚きました。大学や研究などで研究されていることを、小学生の頃から体験できるのは、とても良い経験だと思います。自宅でも色々と学ばせてみようと思いました。

・大人の人数も多く、ひとつの班にジュニアティーチャーもひとりついてくれて、質問に答えてくれたり手助けしてくれたりと安心して活動に取り組めているように見えました。

イベントレポートは実施事業者からの報告に基づき掲載しています

参加人数:91人