磯焼け問題解決に向けて、海を豊かにするアクションにコミット<助成事業者インタビュー>

ウニを通して海を考える「第1回JAPAN UNI SUMMIT」開催。藻場再生に注力する北三陸のmoovaの取り組み

2025.01.30

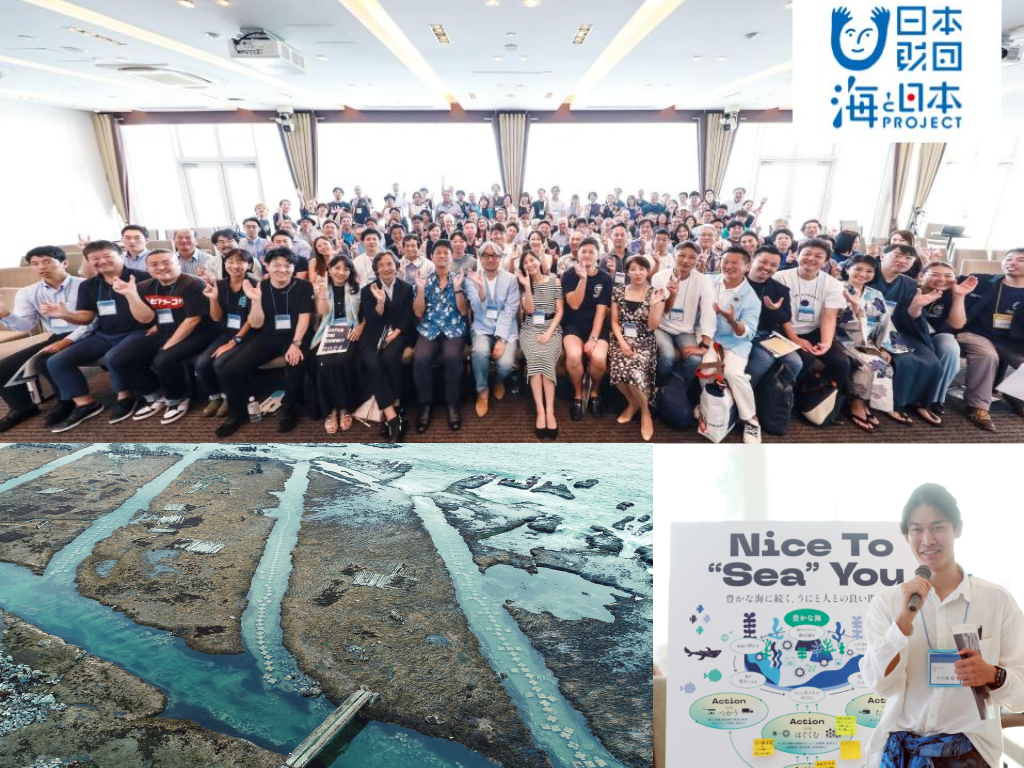

神奈川県の逗子で2024年7月に開催された「第1回JAPAN UNI SUMMIT」は、磯焼け問題解決に向けたムーブメント、アクションの創出を目的に、一般社団法人moova(モーバ)が実施した日本財団 海と日本プロジェクト2024年度の助成事業のひとつです。

moovaは、岩手県九戸郡洋野町(ひろのちょう)を中心に、藻場再生活動やそれを促進するネットワークづくり、海洋教育活動を行う団体です。

前年のプレ開催を経て満を持して開催した「第1回JAPAN UNI SUMMIT」では、国内外から若者らを含むおよそ140名のゲストが参加。その一人ひとりが自身の「世界の海の未来を豊かにする」ためのアクションをイキイキと宣誓する姿に、大きな成果が表れていました。

「私たちの代で海をなんとかしないと。一人ひとりが海を豊かにするためにどんなアクションを起こせるのか、そのつなぎ目になれるのが我々だと思っているので、仕組みづくりを頑張っていきたいです」という、代表理事の眞下美紀子さんに、活動のきっかけや背景、これまでの成果やこれからの展望についてお話を伺いました。

第1回JAPAN UNI SUMMIT開催!

まずはじめにJAPAN UNI SUMMITの概要や企画の背景などについて伺ってみると、「海の課題は世界中にありますが、我々が特に着目しているのが磯焼け、海の砂漠化現象です」と眞下さん。

moovaの活動拠点である洋野町は、本州最大のウニの漁獲量を誇ってきたエリアで、漁業者の皆さんの日々の努力により、海藻を守りながら品質の良いウニを育ててきましたが、地球温暖化の加速化も影響し、年々海藻が少なくなってきているのだとか。

海水温の上昇などによって海藻が生えにくくなってしまい、餌不足によってウニの実入りが少なくなり、漁村の経済は悪化。海に活気がなくなっていると言います。

「直接的にではなくても、食やレジャーなども含めて海から恩恵を受けていたり、間接的に海に関わっている人は大勢います。moovaはそうしたさまざまな方と一緒に、豊かな海をどうつくっていくかというアクションを考えていこうと、UNI SUMMITを開催しました。

生まれ育ちも海に近いので、団体としても個人としても、海に活気を取り戻したい、我々の代で回復させたいという思いが強くあります」

参加者一人ひとりが自分の“海を豊かにするアクション”にコミット!

「第1回JAPAN UNI SUMMIT」に参加したのは、シェフや金融関係者、学者、ウニ養殖事業者や藻場再生の活動家、海に関心のある学生など、年代も立場もさまざまな約140名。

地元からだけでなく、コアメンバーとつながりのある遠方の活動家を招くなど、国内外からたくさんの参加がありました。

「開催にあたって注力したのは、議論だけで終わらせないこと。

もちろん講演などインプットの時間も設け、実際に養殖や藻場再生の場を見てもらい、グループディスカッションの後、具体的に『藻場再生をどうしていったらいいか?』『地域をどう巻き込むか?』と考えてもらったのですが、最後は一人ひとりに、どのようなアクションでコミットするのかを宣誓してもらったんです。

参加者の皆さんが自ら率先して楽しそうにコミットを表明されている姿が印象的でした」と振り返る眞下さん。

コミット内容は多彩だったそうですが、例えば、営んでいる飲食店で海や藻場再生について発信していく、SNSで多くの人を巻き込むインフルエンサーになる、数年後にウニ養殖のビジネスを立ち上げたいという高校生もいたとか。

開催地に逗子を選んだのは、湘南地域での実際の取り組みを見てもらうためでしたが、実践の現場を訪れて知見を得たことで、海を豊かにするために「自分はこれをしたい」と心からやりたいと思うことに気づきもあったようで、みなさんワクワクした様子で決意表明されていたそうです。

漁村経済を救うためにも地域、世代、業界をつないで10年は取り組み続けたい

海と日本プロジェクトの助成は2023年度に初めて受けたとのことですが、

「同じように他地域で助成を受けている方がサミットに参加してくれ、海を想う者同士のつながりができて嬉しいです。また、岩手県洋野町から神奈川県の逗子へとサミット開催場所をつなげることで、広がりを持たせられたと思います」と振り返ります。

2023年のプレ開催の際に出た意見をもとに「いろいろな藻場再生の現場でサミットを開催して各地の活動を繋いでいこう」という方針を打ち出せたことも成功の要因のひとつだったようです。

そして「10年は継続したい」と意欲的です。

「なぜなら、漁村の経済が危機的状況だからです。温暖化による魚種の変化やウニやアワビの不漁などの影響で、漁村経済はこのままでは10年ももたないのではと危惧しています。これまで漁村の経済と文化を築いてきた人々や地域に恩返しをしたいですし、サミットを通じて他地域・多世代・異業種がつながって藻場再生に取り組むことで、10年後に素敵な未来と豊かな海をつくっていきたいと思っています」

そもそも2022年にmoovaを設立されたのも「危機感が強まった」ことがきっかけでした。

「それまでも本業の傍ら、観光を切り口にした体験ツアーや藻場再生、人材育成などに取り組んできたのですが、我々だけではどうしても限界がある。

そこでいったん、ビジネスと切り分けて団体を立ち上げ、藻場再生や海洋教育の活動に本腰を入れて取り組もうと考えました。その後で、ビジネスや他業界との連携など、融合させることもできますから」

海の豊かさの回復を目指して、北三陸を拠点に活動中

活動拠点としている洋野町には、地元で“うに牧場®”と呼ばれる、世界からも注目される珍しい漁場があるのですが、それは半世紀も前に漁業者たちが海岸の広大な岩盤地帯に溝を掘ってつくったもので、潮が引いても溝に海水が残るため海藻が豊富に生え、実入りのいいウニが育つのだとか。

しかし、近年はこのうに牧場でさえ海藻が生えない問題が深刻化しているそう。

そこでmoovaでは今、もともとあった藻場を取り戻すために、藻場再生の活動に注力されています。

「この活動は北海道積丹町が取り組んでいたもので、廃棄されるウニの殻を活用して海藻の生えやすい堆肥ブロックをつくり、海に沈めて藻場を再生していくという取り組みです。北海道大学大学院水産科学研究院のお力添えをいただきながら、洋野町でも実証実験に着手したのですが、2024年の秋にブロックを沈めたばかりなので、まだ海藻の生育をモニタリングしている段階です。

前年の活動で、海域が石灰で覆われていて海藻が生えにくい環境だということが分かり、まずは石灰層を除去するところから始まりました」

これから成果を出していくとのことですが、モニタリングや検証を軸にしながらも、注力していることがあるそうです。

「できるだけ多くの人に携わってもらおうと考えています。

例えば、洋野町では潜水の技術を学ぶ『海洋開発科』がある高校があるため、過去には授業の一環として石灰藻除去を一緒に行ったり、小学生に見学してもらったり、藻場再生活動を海洋教育の場として生かしています」

これまでも地元の小中学校を中心に海洋教育を行ってきたものの、その内容は、うに牧場の仕組みや地域の特産品について伝えるものでした。

「重要なのは一緒に考えてつくっていくことだと思うので、現在は活動を体験してもらって、モニタリングの結果も共有しながら、継続して実施していける仕組みをつくっているところです。

藻場再生は草の根活動ですが、海洋教育はもっと大きなスケールにすることができると思っています。内容を充実させて藻場再生×教育をしっかりプログラム化していきたいですね」と今後の展望を教えてくれました。

地域を巻き込み関係者を増やしながらアクションの輪を拡大中

藻場再生活動は、地域を巻き込んだ取り組みになるよう、若者や漁師、漁業関係者など各所に協力を仰いで連携しながら活動しているとのことで、関係者も増えているそうです。

「お声がけすると『いろいろとやってみたい』と前向きに参加してくださる漁師さんや漁業関係者も増えてきていますし、『ウニサミット知っているよ』という声をもらったり、サミットに参加された方々が他所で我々の取り組みを伝えてくれていたり。関心を持ってくれる人が増えているなと感じています」

関係者や関心層が増えるなか、2025年のJAPAN UNI SUMMITは、洋野町で6月か7月あたりに開催を予定しているとのこと。

「日々、海を守っている漁業者の皆さんと、海洋教育でつながった若者たちを交えて、サミットを通して海をどう守っていくのか、みんなで考えていけたらと思っています」

最後に「海」について思うことを伺ってみると、「小さい頃から触れてきた海は大好き」という眞下さんが、実は泳げないのだと明かしつつ、

「30年くらい前は、潮干狩りや海水浴などで誰もが海に触れる機会がありましたが、現在は少子化の影響なのかそうした風景を見る機会も減ったように思います。この状況を改善するために、日々、海と活動に向き合っています。

実際に困っているのは漁協や漁師だと思いますが、生産者を守らないとおいしい海産物が世の中に届きません。だから『生産者を助けることを第一に考えつつ、海の未来のために取り組めている』と手応えを感じています。

一人ひとりが海にどんなアクションを起こせるか、そのつなぎ目になれるのが我々だと思うので、仕組みや土壌づくりを頑張っていきたいです」

と、イキイキと語ってくださいました。

“北三陸ブランド”を打ち出し、地元の生産者とともに歩んできたからこそ、海の課題に対する危機感や解決への思いは本物。これまでを振り返りながら、常に次を、そしてその先を見つめていらっしゃいました。

2025年の第2回JAPAN UNI SUMMITの開催にもぜひ注目したいと思います。